Видео со встречи Артемия Лебедева с читателями на Бали, осень 2013 года, 1ч20м.

Я расшифровал две трети вопросов и ответов, которые были мне интересны. Поехали!

Сколько времени вы проводите за компьютером?

Ну если мы будем считать телефон тоже компьютером, то почти всё время. 10 часов в день. Если нужно что-то большое, фотки там обработать или рассортировать итоги конкурса, то я открываю ноут. Почту я читаю просто в пробках или пока сидишь, самолет ждешь. С телефона я делаю половину своей работы. Сегодня это уже просто.

А не смазывается впечатление, что вот прошел день, отвлекались много?

Вы же тоже все сидите, как и я, 90% времени в контакте там, в фейсбуке. Вот у вас смазывается впечатление от дня? Вы просто не замечаете этого. Остаются 10%, которые вам кажутся 100-процентным, полноценным днем. Все люди давно уже подсажены на это, скоро все как в фильме «Суррогаты» сами будут лежат в коме, а их заместители будут в красивых обликах общаться друг с другом. Кто-то с этим борется, объявляет день отказа от мобильного и целый день не подходит к телефону. Но это невозможно. Нельзя отменить цивилизацию. Давайте электричество запретим.

5 лет назад вы обещали книжку по управлению студией...

Я написал целое оглавление, и время от времени, когда у меня есть настроение, прямо в оглавление вписываю такие кусочки. Но оно как-то не так идет, как надо. И никто особенно не торопит. Поэтому, может быть, когда-нибудь я допишу. У меня вообще большие планы, когда я доеду все страны, и будет что поделать. Там целая жизнь ещё осталась. Такая же насыщенная.

Расскажите про систему обучения дизайнеров. Дизайнер попал в Студию — что его ожидает?

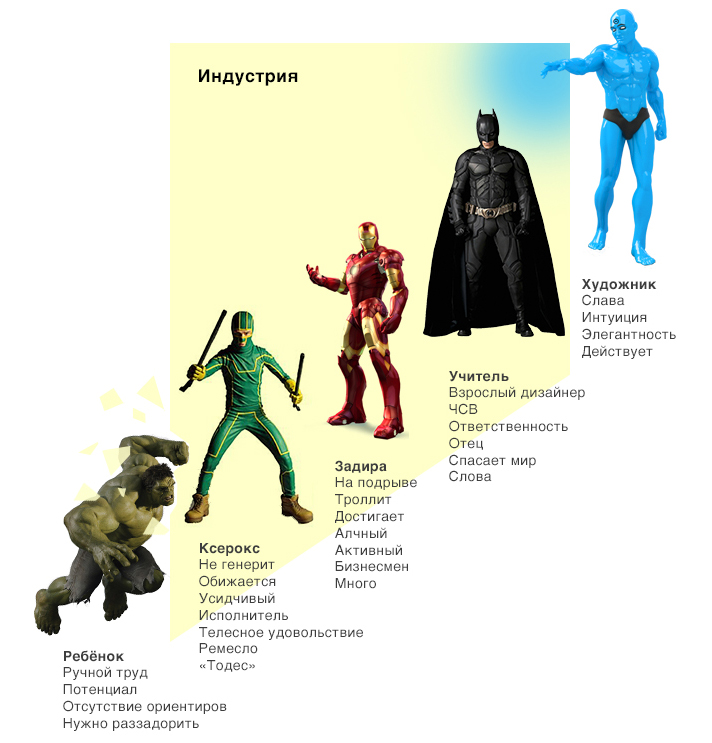

Обучение очень простое. Во-первых, для того, чтобы дизайнер попал в студию, нужно чтобы у него среди работ был какой-то проблеск таланта. Здесь, к сожалению, я ничьему глазу, кроме своего, доверять не могу. Я очень часто сталкивался с тем, когда мои коллеги выбирают какого-нибудь дизайнера, его советуют, говорят: «Мы уже всё обсудили, хороший мальчик» — я смотрю, понимаю, что мальчик вообще ниалё, с ним разговаривать не о чем. И плюс я вижу душу, я вижу внутренний мир дизайнера, мне тоже это очень важно. Если я вижу в дизайне, что человек безумно самовлюбленный, если он будет каждым своим дизайном, каждым днем чего-то доказывать, что вот он крутой, что вот он здесь, ему надо чего-то добиться, он хочет заработать денег — мне не нужны такие люди. С ними не приятно работать. Должен быть хороший, работоспособный, трудолюбивый человек. Тогда он всему научится. Тогда он вырастет и у него всё в жизни будет дальше замечательно.

Дальше, когда такой талантливый человек попал на работу, ему просто дают задание. Говорят, вот, чувак, тебе логотип аэропорта Хитроу, на, рисуй. Он никогда не думал, что бывают такие заказы. Он никогда не думал, что можно так вот сходу что-то делать. Но у него нет выбора. Если он справляется, ну всё хорошо, главное, что всё получилось :-) А не справляется — значит нет.

У Людвига в ЖЖ проскакивало про корпоративный эверноут, студийный, который отправляют читать...

Это всё не обучение. Обучение — это когда человеку самому интересно. Ты сделал сам что-то, и ты видишь, что не то, не хорошо, не интересно, не круто, не так, как хотел сделать. Ну как сон пересказать. Или нарисовать.

Арт-директору не надоедает шестидесятому дизайнеру одно и то же рассказывать?

А работа у него такая. Его никто не заставляет. Арт-директор — это не такой дизайнер, который много-много лет был дизайнером, а потом его вдруг назначили арт-директором. Это особое состояние. Бывает хороший спортсмен, а бывает хороший тренер. Арт-директор — это тренер. Он мог быть дизайнером раньше, и, скорее всего, был, но потом он просто перешел в другое состояние.

А, там, база записей семинаров?

У вас есть полный iTunes U, ну и чё, сколько вы там семинаров посмотрели? Там все знания всех мировых университетов. Ну один посмотрели, и то, первые три минуты, и всё. А там всё есть, реально. Можно получить курс по биологии, бесплатно, любого ведущего университета. Это не работает. Если есть мозги на месте и желание их менять, когда человек сам корректирует себя через глаза, через руки, у него вот эта мыслительная работа проделывается, тогда у него что-то получается.

Если человек делает классные вешалки, обалденные ковырялки в носу, но не рисует логотипы, он дизайнер или нет?

Если он делает ковырялки, но не рисует логотипы, он дизайнер ковырялок. Ну то есть это тоже нужная профессия. Возможно, есть целый завод по производству ковырялок. Дизайнеры бывают разные. Кто-то рисует логотипы, кто-то рисует только... ну бывают актеры только второго плана, кто-то только в массовке хорошо себя чувствует, кому-то нужна главная роль, кто-то режиссирует. Это всё роли. И не бывает универсальных людей.

То есть не важно, что человек создает, если он создает кайфовую, классную вещь...

Важно, чтобы он хорошо занимался тем, что у него хорошо получается.

Самая опасная болезнь, которая есть у дизайнеров, и невозможно понять почему, это когда дизайнеры становятся иллюстраторами. Я знаю в жизни очень хороших иллюстраторов. Возможно, здесь тоже каждый второй иллюстратор, и если я вас случайно обижу, вы меня простите, но я считаю, что иллюстратор — это такое убежище бездельников. Когда совсем нечего делать, когда не надо никакой ответственности нет, просто можно сидеть, рисовать любую фигню, тогда люди становятся иллюстраторами. Очень много дизайнеров хотят работать иллюстраторами, потому что не надо напрягаться.

Дизайн — это реально работа мозга. Особенно верстальщик, это самая сильная работа. Потому что если ты делаешь логотип, то ты там нарисовал эскизов 20 штук в час, потом ещё, потом ещё, ну там выбрал чего-то и дальше сидишь там его отрисовываешь. А верстальщики и шрифтовики — это самые трудолюбивые дизайнеры. Обычным дизайнерам — им даже не снилось, насколько они бывают работоспособны, и насколько у них бывает большая отдача. Иллюстратор в этом рейтинге стоит на самом нижнем месте. Опять же, как и среди любых других профессий бывает супер-мега-уровень. У нас иллюстраторы работают и в студии, у нас штат внештатных иллюстраторов, с которыми мы работаем. Но если из дизайнеров мы выбираем 1 из 200, то с иллюстраторами 1 из 1000. Потому что их просто слишком много. Их как диджеев. Просто непонятно зачем столько их в мире нужно. Потому что это профессии бездельников. Опять же sorry, если кого обидел.

Талант существует?

Талант существует. Он может разработаться с опытом. Но он существует. Если вы имеете ввиду, что кто-то подошел к холсту, взял кисть, просто махнул так и нарисовал портрет — такого не бывает, естественно. То есть сначала надо талантливо нарисовать круг, талантливо нарисовать треугольник, потом талантливо заштриховать, талантливо нарисовать тень, потом талантливо нарисовать шар, талантливо нарисовать глаза, подбородок и волосы. Ну то есть много лет талантливо развиваться, а потом будешь талантливым иллюстратором.

Рисовать могут не все?

Рисовать могут не все, однозначно. Тут всё просто. Не все профессии одинаковы. Не все могут быть хорошими сантехниками. Не все умеют хорошо фотографировать. Не все хорошо шьют одежду. Не все хорошо рисуют. Не все хорошо вино делают. Не все хорошо столы клепают. Надо найти то, что тебе дается лучше всего, как это ни банально звучит. И не страшно признаться, вот иногда такое бывает, что понимаешь, что всё, чем ты занимался — всё фигня собачья, не надо было этим заниматься. Многие уезжают на Бали для этого. Люди меняются: меняют образ жизни, занимаются чем-то другим, находят себя. И это не страшно, это нормальный процесс. Гораздо хуже, когда люди сидят злые на работе, ненавидят всё, костенят начальство, говорят, что там босс сволочь, вообще жить не дает, кровь пьет, мало платит. Ну мало платит — иди в другое место, пусть тебе кто-нибудь больше заплатит. Почему тебе должны платить много, только потому что ты захотел? Сделай больше. Или если тебе несправедливо платят мало, значит просто найди другую работу. Не надо жаловаться. И так во всём.

Какой у вас стиль управления?

У меня стиль управления — просвещенная монархия.

То есть вы давите сотрудников, выгоняете?

Ну со всеми по-разному. Есть такие, которым ты скажешь «чё-то, говно какое-то», и они уволятся. То есть надо чувствовать. Кому-то так категорически нельзя говорить. Кому-то так можно сказать через год, когда он немножко размякнет, когда у него вот эта нежная защитная корка сойдет, тогда с ним можно уже по-человечески. Кому-то надо сразу в рыло с ноги просто, и всё. Кому-то только так и надо. Со всеми людьми по-разному.

Никакой демократии быть не должно, с моей точки зрения. Демократия — это всегда бардак. Никогда ничем хорошим не закончится. Всегда один себя будет считать более правым, и это уже повод для ссоры. Пусть лучше будет мнение того, кто взялся за что-то отвечать. Прав, не прав — пусть лучше он это сделает. В конце концов существует система корректирования ошибок потом. Принял неправильное решение, проанализировал, исправил. Это не так страшно.

Для большинства людей, которых я знаю, и я сам прошел все эти пути развития.. Я знаю, что очень сложно доверить кому-то то, что делаешь ты. Взять, там, второго человека на работу. Или взять второго дизайнера. Потому что ты его берешь, и он начинает делать совершенно не то, что нужно. То есть ты знаешь, что надо вот так работать, а он... не так файлы организует, у него не такие папки, он не так их называет, у него куча лишних слоев. Надо людям разрешить быть такими, какие они есть. А требовать от них только хороший результат. Делай его как угодно. Ну в рамках общественных приличий. Совсем антисоциальным быть нельзя. Если человек будет прям совсем безобразно себя вести, пьяные дебоши устраивать, его отправят домой. И вообще, в студии нельзя пить до восьми.

С отношениями дизайнера и арт-директора примерно понятно. Но тут появляется ещё худ.рук — не получается ли слишком длинная цепочка? Вообще, какова роль художественного руководителя?

Художественный руководитель — это такой вот Карабас-Барабас, владелец театра. Есть проекты, которые я делаю сам, это практически весь графический дизайн, ну сейчас может быть уже 70%. Я арт-директчу большую часть промдизайна. Там есть разные виды арт-директорства. Промдизайн про саму форму объектов делает наш Тимур Бурбаев, я там ничего не могу сказать, я могу только придумать объект или сказать что-то переделать, или выбрать, а всё остальное... Людвиг занимается, в основном, сайтами. Эркен Кагаров занимается графическим дизайном.

Дизайнер привыкает к своему арт-директору, понимает его настроения, желания, они образуют такую пару. Арт-директор принимает, критикует, вместе у них получается хороший результат. Не получается ли, что приходит потом худ.рук и говорит «так, всё переделать», то они... расстраиваются?

Ну во-первых, он совсем так уж не приходит, но иногда бывает, присылают 3 варианта, он говорит «все мимо» или «этот берем» или «здесь вот это передвинуть». Это нормально. Раньше было гораздо больше такого в студии. Мы иногда доделывали сайт, его завтра надо сдавать, а я смотрел свежим взглядом, и понимал, что надо всё взорвать, начать с нуля. И мы говорили «нам надо ещё 2 месяца, мы сейчас всё переделаем». Ну сейчас такого нет, потому что мы лучше проектируем. Гораздо раньше обсуждаем то, что должно быть. Гораздо раньше все эти вещи проговариваем. Чтобы не было сюрпризов. Раньше это было хуже.

Вы довольно давно занимаетесь это работой. Удается ли сохранять интерес к этой работе? Удается ли сохранять эффект новизны?

Я могу сказать вам, что меня прет каждый день. Хотя я сейчас нахожусь не в офисе, а на Бали, что для многих людей будет уже смешно звучать. А мне в этот момент в карман сыпется вся почта, и когда будет какой-нибудь перерывчик, я естественно сразу её прочитаю, всем всё отвечу. Мне каждый день интересно, и каждый день интересно всё! Меня можно возбудить абсолютно любой задачей. Мне можно сказать, хочешь дизайн блюдца сделать? Хочу-хочу! Я никогда не в жизни не делал дизайн блюдца, хочу его сделать. Хочешь лампу? Да, хочу! Хочешь телефон? Очень хочу! Хочешь сайт такой? Обязательно. То есть каждый день всё интересно.

Когда я встречаю людей апатичных... Иногда приходят на работу дизайнеры «ну это мне не нравится», «это скучно»... Как вот бывают архитекторы, которые приходят в крупное архитектурное бюро, они думают, что им сразу дадут построить дворец или станцию метро. А им дадут строить, там, станционный сортир, при чем путевой, для обходчиков. То есть где вообще ничего нет. Он тоже требует дизайнерской, архитектурной работы. Вот у нас очень много такого. Для того, чтобы заниматься парадным, большим и пафосным, надо иметь определенное старание, умение, быть к этому склонным, но от грязной работы кто отказывается — то это сразу просто дисреспект. Потому что человек должен сделать всё, не рассуждая. Он просто не профессионал, если он этого не делает.

Есть вещи, от которых я спасаю своих дизайнеров, и просто запрещаю менеджерам брать такие виды заказов. Это баннеры и карты схемы проезда. Просто запрещаю. Вот их нельзя делать. Потому что баннеры — всё на аутсорс, пусть у кого-то другого рак мозга будет. Или наоборот там воспитается, потом к нам придет готовый, уже проварив все эти тонны мусора. А схемы проезда — просто вставляйте ссылки на Яндекс или Гугл, пусть они показываются. Зачем рисовать так, что уже есть, апдейтится, там всё показано, все слои можно включать-выключать. И вот от этого я оберегаю. Всё остальное, грязь, делать нужно, полезно, и вообще... надо. Для развития.

С промдизайном... какие были крутые заказные проекты? Светофоры турецкие, а ещё?

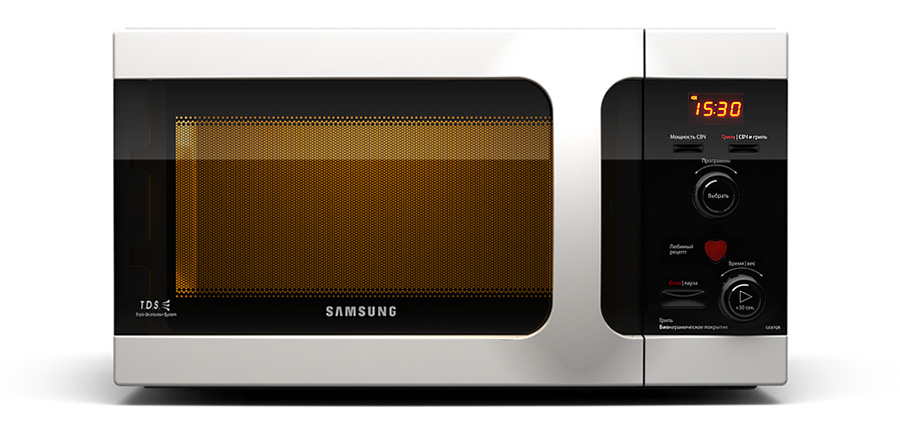

Микроволновка Самсунга.

Ну она была когда?

Какая разница? И тем более. Больше ни у кого не заказывают.

Здесь я бы рассказал такую историю... Может быть она кого-то вдохновит. Всё, что я в жизни сделал, всё, что у меня сейчас есть, чему кто-то завидует, или кто-то хочет так же, или кто-то думает, что это круто, или что были какие-то обстоятельства, которые меня к этому привели, или мне оставили в наследство миллион — ничего не было. Я начинал с абсолютного полного нуля. У меня был компьютер, который купили родители. Он был у вас у всех тоже. Вам тоже компьютер купили родители. Условия абсолютно одинаковые. Вы не сами себе его купили. И с этого я начал. Потом, каждый раз, когда судьба или просто обстоятельства преподносят шанс, ты должен принять решение: брать его или не брать. Так происходит развитие. Все твои шаги состоят из того, что ты принимаешь определенные решения. Очень много играет везение. Тебе должно изначально повезти. Это как лотереей.

У меня нет никаких заслуг, я абсолютно серый, очень глупый, необразованный, московский школьник с окраины, из Медведково, у которого не было никаких условий для того, чтобы в какой-то момент обладать теми знаниями, которые сегодня, я считаю, на уровне профессора дизайна. И эти знания я приобрел сам потом, уже после школы, в процессе самообразования. Когда-то их не было. Когда всё начиналось, их не было. Это всё благоприобретенные вещи. Так же, как и всё остальное, что у меня есть. И дальше вот оно идет, идет, идет... У меня был шанс — я решил подключиться к BBS’ке. У меня был компьютер, я его подключил к BBS’ке. В BBS можно было соединять два компьютера. Ты мог позвонить куда-то, и ещё кто-то мог позвонить туда. А некоторые BBS’ки были только по одному. То есть ты мог позвонить, оставить сообщение, разлогинитья, кто-то ещё позвонил, прочитал сообщение, разлогинился. Это было очень примитивно, это начало 90-х. Потом как-то время прошло, появились более изощренные, многоканальные BBS, там ещё что-то было, потом появился интернет. Когда он появился, всё, что я умел делать на BBS — оно вроде как мне подарили бесплатно... И из 30-40 подписчиков... В то время было достаточно самого факта обаладания макинтошем, чтобы эти люди были лучшими друзьями до конца жизни. Я до сих пор с ними со всеми общаюсь. У кого было макинтошы в середине 90-х, кто сидел на BBS’ах, они все лучшие друзья сейчас. То есть как мало было нужно для пионерского счастья.

Потом появился интернет, и вдруг там сто тыщ человек дают тебе то же самое, что только что было возможно с десятью. Надо шанс брать? Надо брать. И я взял. Я нарисовал сайт. Ну я не буду там сейчас подробно расписывать. Но каждый раз, каждый такой шаг открывал какие-то следующие горизонты. Вот есть такие игры, там есть карта, но она пока не открыта, пока ты туда не сходил. И ты принимаешь решение. там допустим, суша или океан. Можно идти дальше или нет. И ты не знаешь, пока не сделал этот шаг. И ты должен исследовать территорию. Абсолютно точно так же. В какой-то момент, вот мы начали делать-делать-делать, оказалось, что больше никто сайты делать не умеет. Все решили делать сайты на английском языке, потому что интернет мировой. Я решил делать на русском. Сделал такую ставку. Потому что вроде как в России живем, и чего, собственно. Пока все делали 2 года свои сайты на английском, я уже был известен, как русский дизайнер сайтов. И ко мне приходили все. Я жил дома, там, в тапочках, застилал быстро кровать, ко мне подходил, там Hewlett-Packard, Центробанк и какие-то крупные заказчики. А им больше некуда было идти. Потому что на западе ещё не было веб-дизайнеров. Год, там, 97-й. Они шли к какому-то мальчику, заказывали, платили деньги. Я клал всё это в портфолио. Придумал из этого студию.

Как все обычно начинают студии. То есть сначала сидит один мальчик, называет это студией. В которой кроме него никого нет. И он там в этой студии ставит на кухне чайник. И это, собственно, весь его антураж. И компьютер в его детской. Вот у меня было примерно так. Соответственно, потом шансы идут-идут-идут. Я взял каких-то людей на работу. И в этот момент тоже очень большая доля везения, потому что в первый месяц... хотя я их взял, они делали впятером ту работу (сразу 5 взял), которую до этого делал я один, у меня не было денег на зарплату в конце месяца. То есть я мог бы стать легендой кидалова, эти люди до сих пор бы говорили, что я их нагло бросил, заманил, вот такой вот пионер дизайна, не выполнил обещаний. Я, продолжая искать возможности, нашел банкира, его уговорил, что надо дать денег на развитие студии, взял у него денег под зарплату, заплатил заплату. Банкир разорился в этом время, забыл про всё. Но зарплата заплачена. Среди этих людей был человек, который начал продавать сайты. Он продал пару сайтов, и вот всё пошло-поехало. То есть количество невезений, грязи, и вообще неприглядных историй... Из этого на билборд, историй успеха, как обычно рисуют таких восторженных людей в профиль с правильным светом — это ничего в жизни, естественно, не было. Есть просто обычная жизнь, и просто обычная работа.

А до этого я занимался логотипами. Логотипы остались, сайты появились, мы были самой известной компанией, которая делает сайты. Яндекс пришел, который тогда ничего не представлял собой, они просто вот придумали слово, пришли, потому что никого не знали. Сделал дизайн для Яндекса. Потом ещё какие-то компании. И тут, значит, я решил, что пора взрослеть. Что мы тут какой-то фигней занимаемся, всё какие-то пиксели, надо сделать что-нибудь взрослое. Я объявил на работе (а нас тогда было уже может 20 человек), что мы начинаем заниматься промышленным дизайном. И для того, чтобы это объявить, дальше начинается самое... А ещё маленький такой момент, который я пропустил, про развитие, и про то, каким образом... есть эти этапы, которые предоставляет тебе жизнь, каким образом их можно соединять. Как перепрыгивать на следующий уровень самостоятельно. Когда я решил заниматься дизайном, изначально вообще... эта мысль — она абсолютно случайная. Я сначала думал, что я вообще буду фотографом, и меня интересует реклама. И пошел на журфаке в рекламную группу. И в том числе потому, что там был самый низкий проходной балл. Но оказалось, что... Я всем позвонил, родственникам сказал, что я теперь дизайнер. Они «ну клёво, молодец, звони там, пока». И я сделал, что можно показать людям. Я сделал портфолио липовое. Придумал 10 компаний, абсолютно с потолка придумал, придумал названия, придумал адреса, придумал имена руководителей, визитки, всё это напечатал красиво, положил в папочку и показывал людям. Люди смотрят, видят «а что, нормально, мне тоже так надо, давай заказывать». Заказали — я липу вынул, настоящее вставил. Ну и так постепенно, шаг за шагом, у нас там сейчас почти 3000 работ в портфолио. Липы нет, все потихонечку вынулись, ничего страшного. Так начинать не то что там грешно, или не то что это неправильно, а это единственный способ. Хочешь что-нибудь показать — возьми и покажи. Когда приходят люди, говорят «я всё умею, дайте мне, пожалуйста, тестовое задание», я всегда отвечаю (если у меня есть настроение отвечать): «тестовое задание: придумать тестовое задание и сделать его». Всё. Большинство людей никогда больше не пишут. Потому что они не понимают, что всё зависит от них. Хотя ну казалось бы. Дизайнер? Ну начни, давай, возьми всё, что угодно. Так же как у меня было с сайтом metro.ru. Когда я учился на журфаке, в те редкие дни, когда я туда ходил, нас учили, что темы валяются под ногами. Я решил, что под ногами валяется метро, сделал про него сайт, 15 лет им занимался, и вот сейчас наша схема официальная висит в каждом вагоне московского метро. Это было невозможно себе представить, но оно случилось. Это невозможно было представить ровно до того дня, когда их начали клеить в вагоны. Потому что такого не бывает. Но в какой-то момент надо сначала взять, завести домен www.metro.ru, нарисовать туда заставку, положить туда содержание, 15 лет его поливать, стричь, читать почту, обновлять, для того, чтобы потом, может быть, кто-то вспомнил «Ага, у нас же Лебедев занимался метро, давайте его тоже позовем в конкурс». Вот такая история. Сейчас наш бывший коллега выиграл конкурс на бостонскую схему метро. Если вы читали, Михаил Квривишвили, он победил.

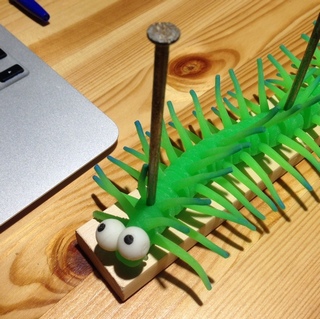

Так вот, как объявить о том, что мы занимаемся промышленным дизайном? Просто так написать на сайте? Ну это мало, ну занимаетесь, что дальше? Покажите, что вы умеете, если вы занимаетесь. Тогда я придумал проект «стиральная машина». Для того, чтобы привлечь к ней внимание, я придумал кучу разных фичей, прекрасных, замечательных... у неё там был картридж с жидким моющим средством, а не порошок. До сих пор этого никто не сделал. У неё был большой дисплей, тогда такого не было. У неё был сканер штрих-кодов, то есть ты подносил одежду, она считывала, ставила сама программу. У неё дверь открывалась вниз, как окно у автомобиля. Ну, и стоила она там типа 3000$. Чтобы было, о чем поговорить. Ну и опубликовал это дело. И был тогда один магазин бытовой техники, 1001.ру назывался. Он поставил это стиральную машину у себя в продажу. И она была раньше Аристона. Студия Артемия Лебедева, потом Аристон шел. Люди нажимали, там была одна модель, наша. Люди заходили, видели, думали «ничего себе!». Проверяли спрос — закажут или не закажут.

Прошло буквально полгода, и вдруг приходит Самсунг с заказом на дизайн микроволновой печи. Казалось бы, такого тоже быть не может. Директор Самсунга — не мой родственник. Я ни на чьей дочери из Самсунга не женился. Непонятно, каким образом... У них там есть свой штат, пятьдесят тысяч дизайнеров сидят на больших зарплатах и делают им все дизайны — почему надо заказывать в Москве? Но подписали договор, начали делать. Какие-то отделы начали удивляться, но уже было поздно. И, соответственно, сделали. И она 10 лет производилась. Она пользовалась большим успехом. 10 лет во всех странах СНГ, в Канаде и ещё где-то эта модель продавалась с нашим сердечком прекрасным. И это такой же пример, как один шаг ведет к следующему.

Потом, чтобы ускорить процесс рассказа, как эти шаги все шли, мы начали делать ещё больше всяких образцов промышленного дизайна. Но заказов не так много, тогда мы начали их придумывать сами, чтобы не было остановки, чтобы каждый месяц был какой-то анонс. Потом мы начали их сами производить, потому что мы решили, что слишком много картинок, а предметов-то и нет. Произвели чайник, произвели кружку, произвели ещё что-то. Потом мы столкнулись с тем, что мы-то это произвели, но их надо продавать. Сначала пошли к оптовикам, оптовики продают мало. Потом мы открыли онлайн-магазин, понравилось. Потом мы решили открыть оффлайн-магазин. Это был вот такой прилавок в коридоре торгового центра. Абсолютно позорный, но очень выгодный. Начали там продавать. Потому что не надо сразу строить космические хоромы. Большинство дизайнеров, они сначала хотят купить новую технику, новую мебель, стулья Herman Miller, мониторы 30 дюймов с золотой каймой, чтобы всё было новое, офис подороже, в центре, лофт снять, чтобы на клиентов впечатление производить и так далее. То есть люди хотят там сразу вложить полтинник или сотку в свой офис и в свои зарплаты. Для того, чтобы на кого-то произвести впечатление. А начинать надо... ну как американцы начинают. Просто на помойке нашел дверь, поставил её на две табуретки, это твой стол. Компьютер купил подержанный. Какая тебе разница, если ты плохой дизайнер, так ты и на хорошем не сделаешь лучше, чем на плохом. То есть вложи 0 копеек, для того, чтобы начать. Вообще дома у себя начни. А потом мы открыли ещё магазин, ещё, ещё, ещё, и в какой-то момент мы открыли магазин, в котором мы поняли, что мы по ценам просто слишком дороги, что мы не сможем его отбить. Начали думать, что делать, и решили открыть там кафе. Чтобы хотя бы на кофе эту разницу в аренде немножечко вернуть. И у нас появилось кафе как бизнес. То есть оно тоже пошло. Там начала было только кофе, потом пришли люди, говорят «а можно печеньку», окей, пожарили печеньку, испекли. А можно омлетик? Окей, омлетик. А что-то омлетик скучно, а можно с сосисочкой? Можно супчик? Мы ещё вечером хотим зайти? Ну и короче целая кухня началась. Кухне стало тесно, мы открыли большое кафе. Сейчас у нас 8 кафе и целая фабрика-кухня, которая на них готовит. И это все вещи, которые нельзя было придумать заранее. Они все случились... вот шанс: берем, не берем? Какие-то шансы мы не берем. Какие-то вещи совсем мы откидываем. Не наши, не интересно. Какие-то мы попробовали, у нас не получилось.

У нас не получилось, например... мы никогда не объявляли об этом, но самый большой провал был... Мы придумали детский сад для детей сотрудников. Это было очень благое намерение, мы решили, что куча людей, они сидят на работе, им надо куда-то ребенка сдать, пусть он там посидит. Закончилось это тем, что... как говорится, благими намерениями выложена дорога в ад. Люди стали забирать своих детей, они были страшно злы на нас, потому что у нас не было бассейна, не было учителя английского, не было отдельной няни. То есть люди хотели сразу всё. Одной нянечки, которая выводила детей погулять, им было недостаточно. Соответственно, мы детский сад закрыли, и больше никогда не пытались никому так вот услужить, потому что это не работает. Если надо кому-то что-то хорошее сделать, пусть у человека будет возможность заработать денег и купить себе то хорошее и в том месте, где оно ему надо, а мы будем заниматься своей работой. Вот такая история.

Как вы организовали работу с посольствами и визами?

Нет ничего проще посещения посольств и получения виз гражданину Российской Федерации. Вот гражданину Узбекистана может быть тяжело. Ну просто потому что не все с ними дружат. А с Россией — единственная страна, которая меня 4 раза банила — это Туркмения. Не знаю, может быть я неправильно визу подавал. И Саудовская Аравия пока тоже не дала. Все остальные без проблем. При чем единственные 2 посольства, в которые я ходил пешком, потому что они фашисты, это штаты и англичане. Они требуют там отпечатков и всё остальное. Все остальные я даже не знаю, где они находятся. Есть агентства, они ходят, всё делают, за 100 долларов тебе любую визу ставят. Я пока здесь, я сейчас пошлю в Россию свой паспорт, и они там будут штамповать его, а у меня ещё 2 останется.

Я слышал, что в Студии Артемия Лебедева используется некая потогонная система. Что это за система?

Вы знаете, что здесь сидит много бывших сотрудников студии. Я думаю, что если эту систему и можно назвать потогонной... Хотя у нас никто никогда никого не заставлял. У нас нету учета времени. У нас как в американских корпорация не нужно пробить карточку на входе и карточку не выходе, чтобы тебе там timestamp поставили. У нас пропуски... мы знаем, что это человек из студии, и он запрограммирован просто н активный вход. Мы не следим, когда он зашел и вышел. Один человек пикнул карточку, 15 человек с ланча вошло. Ради бога, нам всё равно. Мы не ставим турникет, чтобы всех отсечь. Единственный критерий, который существует... Опять же, есть некая вот... Спасают всего лишь 2 мысли. Если придумал достаточно хорошую мысль, которая работает, в принципе, достаточно этой мысли, она сама придумает весь остальной сценарий. Не нужно залезать людям в душу, не нужно сидеть рядом с ними, не нужно им смотреть в монитор, не нужно вести с ними задушевные беседы — это всё душевный мусор. Абсолютно речь не об этом. Единственное, что волнует у нас в студии — это хороший у тебя результат или плохой.

В банках, например, люди другие критерии оценивают. Им важно, что человек пришел в 8 утра. Пришел в 8:05? 20$ штраф. Пришел в 9? Серьезный разговор с начальником, выговор, лишение премии. Людей как лабораторных крыс приучают к тому, что надо вовремя ходить, и он смотрят все там в 6 часов с последней секундной стрелкой сразу смылись. Они не любят свою работу. Они выполняют другие требования. Людей очень просто научить любым критериям. Если их надрессировать приходить-уходить вовремя, они это будут делать блестяще. Потому что они за это деньги получают. А если человеку сказать: ты можешь прийти хоть в 3 дня. У тебя с утра там поликлиника, с вечера кинотеатр, нужно детей забрать, это постирать, на дачу съездить, всё что угодно. Ради бога. Если у тебя нет результатов в ожидаемые сроки, за которые мы ожидаем, что люди результат делают, ну sorry, наверно просто ты не на работе, а занимаешься своими делами. Если человек это всё сделал, ну и ради бога. Делай всё, что хочешь. И соответственно, люди начинают обращать внимание на другое.

Хотя, конечно же, нельзя отрицать того, что есть люди просто более работоспособные и менее работоспособные. Есть люди, которые три дня думают. На них тяжело взвалить. Есть люди, которые думают быстро, много перерабатывают, на них есть соблазн взвалить больше. Как только что-то они сделали, им бац — новое дают. Такой перекос существует. Кто больше везет, на того больше грузят. Это довольно естественно. Было бы странно этим не пользоваться.

Есть что-нибудь такое, что вас особенно вдохновляет? Чтобы несмотря ни на что продолжат изо дня в день творить.

Меня в какой-то очень-очень долгосрочной перспективе вдохновляет, что то, что мы делаем — оно не бессмысленно. Мы оставим какой-то след. Отчасти промдизайн продиктован этим соображением. Потому что пиксели все сотрутся, сайты закончат свою работу, забудут заплатить за хостинг, ничего не останется. Сейчас я пытался найти хоть какое-нибудь документальное свидетельство того, как выглядела именно в сети, скриншот, первой версии Яндекса. Я не смог найти. Казалось бы, она была доступна больше чем одному человеку, но ни в одну книжку скриншот не попал. Они все попали со второй или с третьей версии. Первая версия отсутствует. Она есть только у меня на диске. И то я не уверен, что она точно в таком виде висела на сайте, потому что я её нарисовал, отдал, раскромсал на куски, естественно, в html, но дальше они сделали из неё что-то своё. Я не знаю, как она выглядела. Казалось бы, такая вещь, не так много времени прошло, а мы не знаем. Веб-архив — совершенно гениальная вещь, где хранятся копии всех сайтов, — он не помнит, как выглядела первая версия сайта. Он тогда ещё сам не существовал. Это всё пройдет, а какая-то вещь, которую ты сделал физически, её, может быть, найдут археологи, там студенты, приедут на летнюю практику, кисточками какие-то кирпичи прочистят, и найдут кружку, которую я сделал, поставят её в музей и будут рассказывать, вот как там в 21 веке, смотрите, люди были не глупее нас. Будут ходить, смотреть. Это приятно.

Оценка дизайнеров по единицам смысла: как это физически происходит? Они их раз в месяц присылают?

Нет, единицы смысла — это некий инструмент просто. Каждый человек может как инструмент самоконтроля использовать. По нему как раз понятно, сколько раз человек занимался тещиными овощами, а сколько раз работал. Просто понятно по результату. Если мало работы и непонятно чего, значит не стоит с ним иметь дело, вот и всё.

Практикуется ли удаленная работа в студии?

Только для тех людей, которые какое-то время в студии проработали. Если ты там всё знаешь, понимаешь, ты умеешь работать из дома и сроки не профукиваешь, тогда сиди на Бали. Пожалуйста.

А поощрается это?

Нет. Человек сам решает. Если он хочет, и если он может, тогда он переезжает на Бали. Не со всеми можно договориться. Кто-то в Израиле сидит. Кто-то в Австралии.

Пробовали выходить на западный рынок?

У нас офис в Нью-Йорке.

Насколько это было успешно?

Оно ещё не было, оно ещё есть. Ну я могу так сказать, что в дизайнерском магазине при нью-йоркском музее искусства мы единственные дизайнеры, чьи предметы продаются. Это, типа, магазин самого крутого дизайна на свете. Там специальные баеры специально отбирают. Можете себе представить, сколько всякой фигни делается на свете. Они нас выбрали.

А если сравнить Россию и запад?

Россию и запад нельзя сравнивать... Нет, можно сравнивать. Я сравню так. Представьте себе, что Бали настолько же отличается по халяве, расслабухе и всему остальному от России, как и запад отличается от России, только в другую сторону. Если здесь можно ничего не делать, и ты не умрешь с голоду, то на западе ты можешь ничего не делать 2 дня, но у тебя начнет подводить живот, и ты начнешь подъедать огрызки со столов. Потому что не условий, при которых тебе простят безделье. Абсолютно другая среда. По мне — гораздо приятней.

На сайте публикуются работы. Их делают дизайнеры. Какова роль менеджера, его вклад?

Задача менеджера в любом проекте — всё организовать. Он должен созвониться с клиентом, получить все материалы, собрать бриф, всё остальное и донести это до команды, проследить, что команда сделала. Его задача ни в коем случае не вмешиваться в дизайн. Они иногда это делают, что естественно, но за это их бьют. У нас дизайнер — это священная корова. Я всем менеджерам всегда объясняю, что он выходит на шоссе, как корова, встает прямо посреди хайвея, раздвигает ноги и срет. И все должны стоять и ждать. Никто не имеет права бибикнуть, потому что это дизайнер, он священен. Надо ждать.

А светлая сторона менеджера?

Менеджеры получают кайф от того, что они всё организовали. Я вообще считаю, что самая главная профессия на свете — это уборщица. Потому что ты получаешь этот дзен: каждый день ты достигаешь результата. Вот у тебя с утра была грязь, ты прошелся, после тебя чистота. Ты получил кайф. Снова грязь — чистота — кайф. И на самом деле, работа дизайнера — это работа уборщицы. Ты всё время этот хаос прибираешь, создаешь этот смысл, выпускаешь его, и берешь следующую вещь, и так вот одно за другим.

Как отбирать хороших менеджеров и как их обучать?

Каждый человек отбирает себе свой круг общения так, как он считает нужным. Я считаю. что нельзя отвлекаться на дураков. Если видно, что человек не подходит, не нужно убеждать себя, что он, на самом деле, подходит. Потому что он всё равно не подойдет. Не нужно бояться не взять кого-то. Не нужно бояться кого-то уволить. Первое увольнение — это самый страшный шок и стресс. Я дрожал в коленях, неделю ждешь, думаешь, как к нему подойдешь, скажешь «Петя, ты уволен», мне будут сниться кошмары. Но увольнение — не расстрел. Подходишь и говоришь: «Петр, мы с тобой прекращаем отношения». А он «Окей». Даже често поблагодарил.

Какова ваша политика работы с клиентами? Клиент всегда прав?

Я считаю, что клиент всегда не прав. И не вижу в этом ничего плохого. Потому что я строю свои отношения с клиентом таким образом, что вот есть я, есть моё портфолио, моя команда, мой стиль, мои проекты, мой способ решения задач. Он приходит ко мне для того, чтобы я решил его задачу. От него фактически только ТЗ или там даже просто строчка формулирования задачи. У нас в каждой карточке в портфолио есть задача. На желтом фоне написано, что надо сделать, в одном предложении. Это и есть задача. Как мы это сделаем... С клиентом можно обсуждать, какие будут тексты, сколько будет разделов, нужны ему картинки в новостях или не нужны. Я не учу клиента делать его бизнес. Он мне рассказывает, из чего его бизнес состоит, и что ему нужно донести до людей, какие у него задачи есть, например, от сайта или, например, от логотипа. Он это всё рассказывает. А дальше, как я эту задачу решаю — это вообще не его дело. Иногда бывают интересные вещи. Там какой-то нарисовали сайт, сделали его в морской теме с якорями. Оказалось, что начальник сидел, и для него якоря абсолютно другое означают, и он не готов это никогда под страхом смертной казни принять. Бывают такие казусы. Но во всём остальном вмешиваться в дизайн запрещено. «Это такого цвета, потому что мы дизайнеры». А его мнение нас не волнует. Выбирай другого дизайнера, если ты хочешь, чтобы тебе делали дизайн по-другому. Нельзя обсуждать с людьми дизайн: тенюшки, размер шрифтов — это к ним не имеет никакого отношения. Это профессиональная работа дизайнера.

Спасибо Артемию Лебедеву за встречу, Ивану Ивакину за инициативу с организацией, Николаю Титову за помощь в подборе помещения, Charlie Bar за помещение, DJ-школе MusicAcademy.ru за съемку.

Ещё по теме: